It is better to have loved and lost than never to have loved at all.

イギリスの男爵で詩人。

学生時代に知り合ったアメリカ人女性からいただいた言葉。

30年以上経ちますが、未だ心に刻み込んでいる言葉の一つです。

訳すと『愛してそれを失う方が、愛を知らぬより良い 』でしょうか。

これは男女の愛だけにとどまらず、さまざまなものに言えるでしょう。

例えばペット、例えば仲間、例えば趣味。

大切なことは失くした時にそれに執着するのではなく、感謝し思い出を慈しむこと。

執着するのではなく、感謝することこそ大事なのではないかと思います。

身ハ借物也 自愛セヨ

Body is borrowed. Take care.

ある方に言われた言葉。

どんな宗教でもそうですが、隣人を愛しなさいと教えます。

しかし、その隣人を愛するための自分を愛することはあまり語られません。

自己愛、というとナルシシズムなどと訳され、この場合あまり適切ではありませんが、他を愛するための自分を愛することはナルシシズムとはちょっとその趣を異とします。

昔日本にキリスト教が入ってきた時に、宣教師の言う”LOVE”を訳すのに先人は大変苦労したそうです。

武家社会において、愛とは不義であったり不倫であったりしたからだそうです。

我が身を犠牲にしても主君に尽くすを誉とした当時にあっては仕方のないことかもしれません。

そこで考え出された概念が『お大切』

キリストの『お大切』

『ゼウスのお大切』

私はこのお大切という訳が大好きです。

暑くなってまいりました。

皆さまも、御身お大切に。

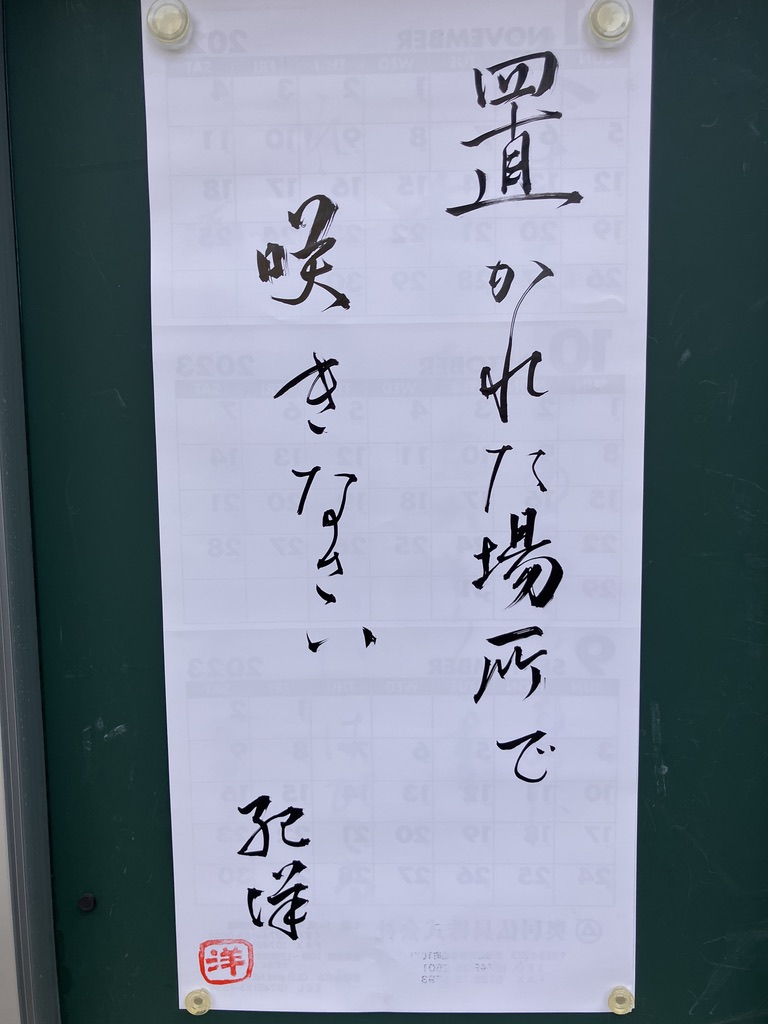

置かれた場所で咲きなさい

Bloom where God has planted you.

アメリカの自由主義神学者ラインホルド・ニーバーの詩の一節より抜粋。

人は生まれる場所や環境、状況を選べません。

よく思春期、反抗期にいう『産んでくれなんて頼んでいない』

ある意味これは正論です。

まあ、そう言われて仕舞えば親は返す言葉もないのですが。

植物も実は同じですね。

タネが運ばれるのは、動物まかせ風まかせ。

落ちた先、落とされた先が生きる場所。

落ちた先がアスファルトの切れ目なら、そこに根を張るしかありません。

「こんな栄養のないところ嫌だ」

「もう少し日の当たる場所がいいなあ」

「本当はたんぽぽじゃなくて百合に生まれたかった」

そんな不平不満は言わず、与えられた場所で黙って咲いて黙って散ります。

誰かが見ているから咲くのではなく、咲くべき時期が来たから咲く。

誰も見ていないから枯れるのではなく、枯れるべき時が来たから枯れる。

そしてその時その都度、今ある状況に感謝を忘れず、あるがままに生きていけたらいいですね。

簡単にはいきませんが、その気持ちは大切にしたいと思っています。

肯定されて ヒトは人になる

By positive affirmation of my existence, hominina becomes human-being.

『お前の代わりなんかなんぼでもいる』

私が過去に受けた言葉の暴力です。

これは正しくは『お前の代わり(にこの仕事をやる人間)なんかなんぼでもいる』だったのでしょうが、やはり言われたほうは、自分を否定されたように感じます。

今でもこの言葉を聞くと沸々と怒りが湧き上がります。

あなたはあなたでそれでいい。

この言葉がそのまま100%通用するほど現代社会は甘くありません。

やはり社会に適合できなければ、生きづらさを実感するでしょう。

実際私も出家するまではそうでした。

学校を出て、十年ほどもバックパックを背負いながら世界中を放浪し、30歳を目前に帰国した私に、日本の社会はあまりにも冷たかった。

面接官「今まで何をしていたんですか?」

私「海外を旅して回って見聞を広めていました」

面接官「なるほど。遊んでいたんですね」

こんなやりとりが面接のたびに繰り返され、当時の私は自己否定に苛まされていました。

ある時、師匠となる私の叔父に法事の席で会った時、同じ話をしたところ師匠はこう言いました。

『お前みたいな奴が、坊さんになったら面白いんだけどなあ』

目の前の霧がスッキリと晴れていくような感覚になったことを鮮明に覚えています。

『これまでやってきたことは無駄じゃなかったんだ。この経験が生きる、活かせる世界があったんだ』

それから師匠にお願いして得度、出家となったのですが、私は出家して以来、お坊さんになったことを一度たりとも後悔したことはありません。

きっとそれは仲間に恵まれたということもあるでしょうが、やはり一番大きかったのは”自分を肯定してくれる世界だから”。

親子、夫婦、友達、上司、部下。

相手を肯定してますか?

我々は、誰かに肯定されて初めて、哺乳類ヒト科の生き物から人間になれるのです。

気が滅入っているときはときは ほおづえをつくといい 腕は役に立つのがうれしいんだ

When you're depressed, it always helps to lean your head on your arm. Arms like to feel useful.

チャーリーブラウンの言葉。

90年代からこちら、耳障りのいい、しかしこれまでの日本文化を根本から叩き壊した言葉があります。

小泉元首相のいった言葉『自己責任』

この言葉により、勝者はますます潤い、敗者は勝ち上がる目を掴めず、社会から寛容さが消え、相互扶助の精神がなくなりました。

元から『人に迷惑をかけてはいけない』と教育されるこの国ですが、人に頼ることそのものが悪徳のような雰囲気になったのは紛れもなく『自己責任』というワードが要因の一つです。

しかし、昔金八先生が言ったように、人と言う字はお互いに寄り添い、頼り合ってやっと立つことができます。

私たちも、本当にきつい時、辛い時には誰かを頼ってもいいんじゃないでしょうか?

腕が、あなたの役に立ちたがっているように。

お寺もあなたの腕になれるようになりたいな。

豊かにすべきは 生活ではなく人生だッ

We should make life rich, not livelihood.

我々はともすると、贅沢な食べ物、高級な乗り物、煌びやかな衣装、豪華絢爛なマンションなど、生活を彩るものに重きを置いて暮らしているような気がします。

確かに、生活の最大要素である衣食住が充実したものであることに越したことはありません。

しかし、今のそれ、本当に必要なものですか?

私は買い物するたびにそう思います。

あったら便利はなくても平気。

それでもついつい欲しいものを『必要なもの』と曲解して買ってしまう弱い私。

そんな私はこれからできるだけ、生活を豊かにするものではなく、人生を豊かにするものに投資していこうかと思っています。

具体的に何…かはまだ決まっていませんが。

最後にちっちゃな”ッ”は、私の小さな決意の表れとして読んでください(笑)

どんな人物がやろうとも どんな人物が語ろうとも 間違ったものは間違っている

Wrong is wrong, no matter who does it or says it.

私が学生時代から深く敬愛するマルコムX師の言葉。

今のウクライナの状況を見て、ロシアが、そしてプーチンが正しいと思う日本人は皆無でしょう。

しかし時に我々は、その言葉を語る人により意見が左右する可能性があります。

このマルコム師の言葉には前段階があります。

それは『盲目的な愛国心のせいで、現実を直視できないようになってはいけない』と言うもの。

我々にも当てはまる言葉ではないでしょうか?

盲目的な愛。

夫婦でも、友人でも、親子でも。

盲目的まで行かなくとも、目を瞑ることは多々あります。

それの度が過ぎれば、盲目となる。

会津藩の言い伝えにもこうあります。

『ならぬものは、なりませぬ』

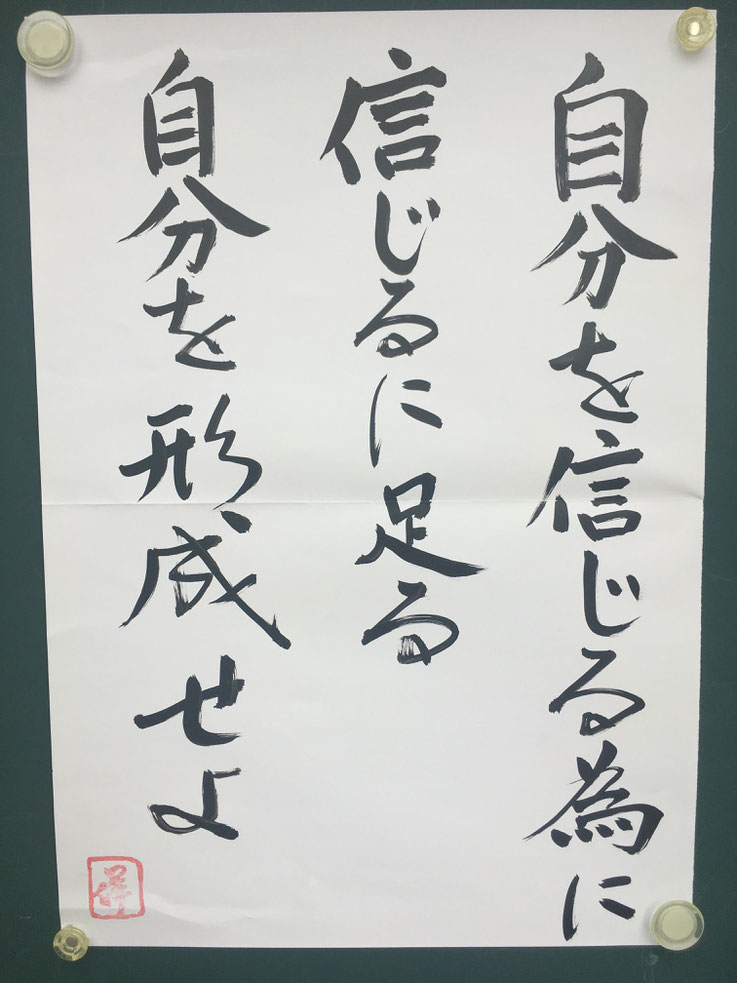

自分を信じる為に 信じるに足る自分を形成せよ

SHAPE YOUR IDENTITY TO BELIEVE IN YOURSELF.

よく学校や教育現場で聞くセリフに『自分を信じろ』とあります。

昭和の戦後教育をドンズバで受けてきた私ですが、このセリフは部活動などの場面でよく聞かされました。

試合などの大一番でコーチや顧問が言うセリフ。

「自分を信じてやってこい!」

しかしこれ、簡単にできることじゃないんですよね。

誰かを信じると言うのは一朝一夕でできることではありません。

信頼関係というのは積み上げていくもの。

初対面で成せるような業ではないのです。

これは自分という己(こ)も同じ。

自己も他己も等しく同じ。

積み上げてきた分だけしか信じられないんですね。

特に一番長く付き合ってきているのは他己ではなく自己。

それだけに己が信じるに値するか、一番知っているのは己です。

辛い時に挫けず努力してきたか?

怠けたい時にズルせず挑んできたか?

誰も見ていなくても自己研鑽を続けてきたか?

その答えがとりも直さず自己への信頼になるのです。

ならば日々精進し続けること。

精進とは、いわく『小水の常に流れば則ち能く石を穿つが如し』

受験も試合も仕事も全て、日々の研鑽あるのみ。

そしてそれこそが自己を信じる最善最速の方法です。

誰もが自分の視野の限界を 世界の視野の限界だと思っている

Every man takes the limits of his own field of vision for the limits of the world.

ドイツの哲学者ショーペンハウアー(1788~1860)の言葉。

同様の言葉はたくさんあります。

井の中の蛙大海を知らず。

針の穴から天を覗く。

夏の虫氷を笑う。

最近では『唯我独尊』も同じような意味にされています。

(本来の意味は全然違いますが)

思い出すのは孫悟空がお釈迦さまに捉えられる時の掌の話。

世界の果てと思っても、それは自分の世界の果てでしかない。

そんなお話でしたね。

無知の知を自覚するところからまずは始まるのかもしれません。

「世の中」なんて漠然としたモノに必要とされるより「特定の誰か」に必要とされる事の方がヒトとして幸せなのでは?

Isn't it happier as a human being to be needed by "a specific person" than to be needed by a vague thing like "the world"?

羽海野チカ『ハチミツとクローバー』より。

歴史上に名を残すような人間は、大多数の世の中の人間に必要とされるような生き方をし、功績を残します。

それはとても大事な事だし、ありがたい事であります。

しかし凡夫である私には、世の中に必要とされる、なんて重たすぎるし荷が勝ちすぎ。

お坊さんになるときに、密かに決めていたことがあります。

それは、両手で掬えるだけの人たちをまずは掬おう、ということ。

私が大学生の時に流行った少し意地悪な質問に「あなたの目の前で彼女と見知らぬ子供が溺れています。あなたはどちらを救いますか?」というのがありました。

『彼女』が『母親』になったり、『子供』が『親友』になったりとバージョンの違いはあれど、基本的にどちらかを選択させるモノでした。

彼女に聞かれれば「そりゃ君が何より優先さ」とか友達に聞かれれば「お前は一番最後だな」なんて答えておりましたが、私なりに出した答えは「近くにいる人から助ける」。

恥ずかしいので人にはあまりそのように答えたことはありませんでしたが、それが私の人を掬う(救うまでまだ行かない)イマージュのベースのような気がします。

世の中、のような広い広い世界を救うことも大切なのでしょうが、私はとりあえず私の周りの人たちから掬います。

みなさんも皆さんの周りの人から掬っていきましょう。

みんなが周りの人間を掬っていけば、やがて世界中の人間が掬われるのだと山僧は愚考するのです。

適正とは他人が判断するもの 揀擇とは本人が判断するもの

"suitable" "unsuitable" are what other judge, "like" "hate" are what your judge.

ほぼ初めて禪の言葉を使います。

それはここにある『揀擇』という言葉。

揀擇とは平たくいうと、好き嫌い。

より分けるこころです。

分別と言ってもいいかもしれません。

もとよりこの分別、悪い言葉ではありません。

むしろ無分別であることを恥じる方が一般的です。

分別がなければ子供や禽獣と一緒。

いい大人が無分別を自慢していいわけがありません。

しかしここでいう分別、揀擇とはさらに止揚されて使われるべき概念。

ただの無分別を言っているわけではないのです。

我々が常日頃行っている、もしくは刷り込まれている分別は、その対象が他己であることがその基本理念の中にありますね。

他人に迷惑をかけないようするための一手段。

和を乱さぬよう心がけるべき集団の中の最低限のエチケット。

それが我々のいう、分別です。

一方、分別を捨てよ、というこの禪の教えは一人称が私です。

私はこれが嫌い。

普通そんなことはしない。

基本にあるのはエゴ。

我を守るための陳腐な鎧です。

そんなものは捨ててしまえ、護るべき我など本来存在しない。

それが禪の教えです。

それに対し、人には向き不向きがある。

それは確かに否めない事実でしょう。

しかし、その『適正』は、判断するのは他人です。

自分が自分に行う向き不向きの判断は、えてして好き嫌いや逃げの手に陥りやすいもの。

一年以上かけて苦しい就職活動を乗り越えようやく内定を受け、これから頑張っていかねばならない時期に来て「私に向いていないから」「本当に自分がやりたいことじゃなかったから」「自分らしく生きていけそうにない仕事だから」三ヶ月もせずに離職する。

しかし重ねていいます。

『本来あるべき自己などどこにも存在しません』

あるとするならそれは幻想です。

脳の細胞ですら一年も経てば全て生まれ変わるというのに、変わらない自己、本来の自己などどこにありましょうや。

あるとするならば常に、今、ここにしかないのです。

ならばありもしない自分らしさなどにかまけずに、今与えられた仕事に真摯に向き合う。

それこそが人としての本来の姿であり、あなたらしさ、私らしさなのではないでしょうか。

しかし、今回の言葉は英訳に手間取りました。

もしかしたら全く正しく訳せていないかもしれません。

正しい英語訳、お分かりの方どうぞご教授くださいますようお願いいたします。

合掌。

眼には目を と目をもらっても あなたの目は見えるようにはならない

"an eye for eye" does not make you visible.

目には目を、歯には歯を。

言わずと知れたハンムラビ法典の一句です。

罪を犯したものに対する同等の復讐、同害報復です。

日本にも昔は仇討ちという権利が認められていましたね。

そしてその仇討ちには、返り討ちという責任もついて回りました。

明治からは個人の復讐は認めず、代わりに国家が代理で仇討ちの蹴りをつけるシステムになりました。

このシステム自体に瑕疵があることは否めませんし、そもそも被害者がカタルシスを達成し得る解決策などないのではないかとは思いますが、それはさておき。

ナルトが言っています。

『復讐は連鎖するってばよ』

仇討ちに対する返り討ちがその典型ですね。

盗られたお金は同額返して貰えば済みますが、命は盗られたらどうしても返ってきません。

それでも『やられたらやり返したい』のは、ハンムラビ王の時代(BC1792年から1750年)から変わっていないのです。

AIが幅を利かす時代に突入していると言いながら、人類は4000年たっても相変わらずなのですね。

もらっていらないものはもらっていりません。

ならぬ堪忍、するが堪忍。

ちなみにうちの師匠は『喧嘩するなら合掌しながらしなさい。相手が仏さんだと思えば腹も立たないよ』と言います。

しかし私にはなかなかそれができません…。

賞賛されると恥ずかしくなる 内心でそれを期待してるから

प्रशंसा करना शर्मनाक है, क्योंकि मैं आंतरिक रूप से इसकी उम्मीद कर रहा हूं।

タゴールはインドの作曲家であり思想家であり詩人。

インド国家の作詞作曲とバングラデシュの国歌の作詞も手掛けました。

アジア人で初のノーベル賞(文学賞)を取った人です。

『詩聖』として世界中で愛されています。

日本にも何回か来られているのですね。

知りませんでした。

賞賛されて嬉しくない人はいません。

かくいう私も大好物です。

しかし賞賛はあくまでも二次的な産物であり、では一時的なものは何かといえば、止むに止まれぬものにより動かされた行動なのではないかと愚考します。

その止むに止まれぬ行動、行為そのものが尊いのであって、そ子に『私』とかいうものがムクムクと顔を出してくるところに『期待』というエゴが生まれ出るのでしょう。

現代人はことに賞賛されることに飢えています。

SNSのいいね!は、見えない人間関係を円滑にしている一面もありますが、もらう本人がいいね!目的の投稿にはあざとさがあり、あまりよくありません。

他人の評価は他人の評価。

自分の評価は自分の行いでのみ評価されるのかもしれません。

でもやっぱり、いいね!と言って欲しいですよね。。。

好奇心は猫を殺すが 好奇心の欠如はあなたを殺す

curiosity killed the cat, but lack of curiosity kills yourself.

好奇心猫を殺す、というイギリスの諺を知っていますか?

Cat has nine lives(猫は9つの命を持つ)などといい、猫はなかなか死なない生き物とされています。

そんな猫でさえ、過剰な好奇心がもとで死んでしまうことがある。

だからあなたも過剰な好奇心は身を滅ぼすよ、という意味でもありましょうか。

しかし。

好奇心は人を若く保ちます。

好奇心がなくなるということは、容易に歳をとってしまうということです。

「コンピューターにはついていけない」

「インターネットなんかなくてもいい」

「SNSってなにそれ美味しいの?」

確かに早すぎる最近の時代の流れについていくのは容易ではありません。

私自身「昔はもっと良かった」「最近の若いものは」が口癖になりつつあります。

それでもやはり、自分を若く保っていきたいのですね。

ですから、あなたを殺さぬ程度の適度な好奇心をいつまでも持っていきましょう。

もしかしたら「昔はもっと。。。」が「現代も割と。。。」に変わるかも。

勧君金屈巵 満酌不須辞 花発多風雨 人生足別離

I want you to dry up this cup silently. The cup filled with sake is farewell to you. Like the storm which comes when flowers bloom, The good friend goes away.

中国の詩人、于武陵「勸酒」より。

日本では井伏鱒二の日本語訳『サヨナラだけが人生だ』の方が馴染みがあるかもしれません。

この杯を受けてくれ

どうぞなみなみつがしておくれ

花に嵐のたとえもあるぞ

サヨナラだけが人生だ

私ごとになりますが、今年は別れの多い年です。

1月に伯母を、2月に近所の爺ちゃんを、そして6月に大事なお檀家さんを2人見送りました。

みんなそれぞれと想い出があって、寂しい想いでいっぱいです。

仏教で説く四苦八苦。

生老病死と求不得苦、愛別離苦、怨憎会苦、五蘊盛苦ですが、やはり中でも愛するものとの別れというのは辛いものです。

関係が近ければ近いほど、その悲しみは身を切られるような感覚にすらなります。

だから我々は、限りある生を思い余すことなく生き切らなければならない。

明日はないかもしれないのです。

先に逝く方々の最後の教えは『今日を生きよ』なのですね。

井伏鱒二らしいシニカルな言い回し、サヨナラだけが人生だ。

しかしこの言葉にある本当の意味は、厭世的なものでは決してなく、懸命に生きようという問いかけに私には聞こえます。

個人との想い出を温めながら、今日も一生懸命生ていこうと思います。

指差して非難する前に その手が汚れていないか確かめろ

before you start pointing fingers, make sure your hands are clean.

私がこよなく愛するジミヘンドリクスの言葉。

しかし、どうやら全く同じことをこれまた私がこよなく愛するボブマーリーの言葉という説もあるようです。

2人とも私が好きなミュージシャンなので、どちらが言った云々はもはやどうでもよく、私はこの言葉が大好きです。

きっと元になっているのは「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、この女にまず石を投げなさい」〜ヨハネ福音書〜ではないでしょうか。

日本は恥の文化、西洋は罪の文化と言います。

私には”原罪”という思想がいまいち理解できませんが、「汝の隣人を愛せよ」はわかります。

このコロナ禍のなか、ウィルスに侵されて病床に伏してしまった人、罹患していることを知らず結果としてウィルスを広めてしまった人、不幸にもコロナで亡くなってしまった人が数多くおられます。

人間関係が希薄だと言われる都会では余りないかもしれませんが、農村などでは犯人探しならぬ『罹患者探し』が未だあると聞きます。

私はこのコロナ禍、人類の勝利というのは2通りあるのではないかと思っています。

一つはいうまでもなく、ウィルスの根絶。

こちらは研究者やお医者さん、製薬会社などの努力でワクチンが徐々に奏功してくるでしょう。

そしてもう一つの勝利とは、ウィルス偏見でもって人を断じたり差別したりしないこと。

外出もままならず、仕事もプライベートも縛りがかかったこの状態下、ストレスによって自傷他傷してしまいがちです。

しかしどうか、不幸にして罹患した方々も愛すべき同胞(はらから)ということを忘れず、

正しく病気を恐れるようにしましょう。

入学したならよく学びよく学べ 入社したならよく働きよく学べ

when you enter in school, learn well and play well. when you enter in company, work well and play well.

子供のうちは「よく遊びよく学べ」と言われます。

仏教では中庸を説きます。

偏らないことを大切にするのです。

車のハンドルも遊びがないと危ない。

人間も一緒です。

大人も子供も遊びが大事。

コロナウィルスのせいで最近は遊び方も学び方も働き方も以前とは違う形になりつつあります。

そのせいで鬱になり、自ら命を絶ってしまうという悲しい事例が報告されています。

こんな時だからこそ、懸命に学び懸命に働き、そして懸命に遊ぶことが大切な気がいたします。

それが懸命に生きるということにつながっているのですから。

マナーというものはソースをテーブルクロスに”こぼさない”ということではなく 誰か別の人がこぼしても”気にもとめない”というものだ

A good upbringing means not that you won’t spill sauce on the tablecloth, but that you won’t notice it when someone else does.

ロシアの作家『アントン=チェーホフ』の言葉。

コロナ禍かあこっち、いろいろなところでいろいろな警察が出没しているようです。

曰くマスク警察、曰く自粛警察、曰くマナー警察。

行き過ぎた正義感からの間違った(と私は思う)行為を指す言葉であると理解しますが、いかがでしょう。

マナーは大切です。

しかしそれはそれぞれの文化や歴史に根付いたものという制約があります。

ナイフとフォークで食べるのは優雅で、手で食べるのは野蛮な行為である、食器はテーブルにおいたまま音を立てずにいただくのが洗練されていて、ズルズル音を立てたりするのは下品な行為であるとと欧米人は考えます。

しかし、インドにおいてはナイフで切ったりフォークで刺したりするのは生き物を殺すメタファーであるため、食事の際には右手を使いいただき(左手は御不浄の手なので使わない)日本においては麺類をすする際の音は美味しさを示すバロメーターであったりします。

また、最近は変わってきたようですが中国においては料理は全て平らげてしまわず少し残すのが礼儀とされていますが、日本においては綺麗に平らげるのがマナーとされています。

つまりその国の宗教観であったり文化背景であったりまた他国との文化交流から少しずつ変わっていくのが価値観(マナー)であると思うのです。

つまり、マナーとは押し付けられるべきものではなく、各個人が守って行くべき約束事なのだということです。

価値観の相互押し付け合いがコンフリクトを生じさせ、ついには戦争(喧嘩)となることは歴史が証明しています。

しかもコロナに関しては未だその全貌が不明なこともあります。

まだ付き合い始めて2年も経たない病です。

今の常識が明日の非常識になることもあるかもしれません。

コロナを恐れるあまり神経症にでもなったら本末転倒。

体の傷なら治せるけれど 心の痛手は癒せはしない、と沢田研二も歌ってます。

気をつけよう コロナウィルスと 押し付けマナー。

やりたい事を一生懸命する為には やりたくない事も一生懸命しないといけない

in order to do what you want to do, you have to do what you don’t want to do.

マンガ『ちはやふる』第七巻「やりたいことを思いっきりやるためには やりたくないことも思いっきりやんなきゃいけないんだ」 より。

最近はやっとの思いで就職したにも関わらず「自分には合わない」とすぐに辞めてしまう人が多いそうですね。

私自身は、学校を出て就職もせず10年ほども海外を放浪していた身でありますので、偉そうなことは言えません。

しかし。

これは何も職種についてのみ当てはまる言葉ではありません。

大好きな趣味のために、家で待つ家族のために、推しのアイドルにお布施するために、

将来海外留学するために、大切な彼氏彼女と一緒になるために。

辛い仕事も我慢して一生懸命仕事に励む。

これも全て真実です。

ただし、学生諸氏。

今のあなたを作っているものはこれまであなたが積み上げてきた時間です。

これからのあなたを作っていくものは今あなたが積み重ねている時間です。

積み上げてきた時間の中に、この先やりたいことのために今やりたいことを犠牲にした時間はありますか?

答えはあなたの心の中に。

受験生諸君。

風邪引かずにコロナにかからずに、積み上げてきたものを存分に発揮できますように。

みんな頑張れ。

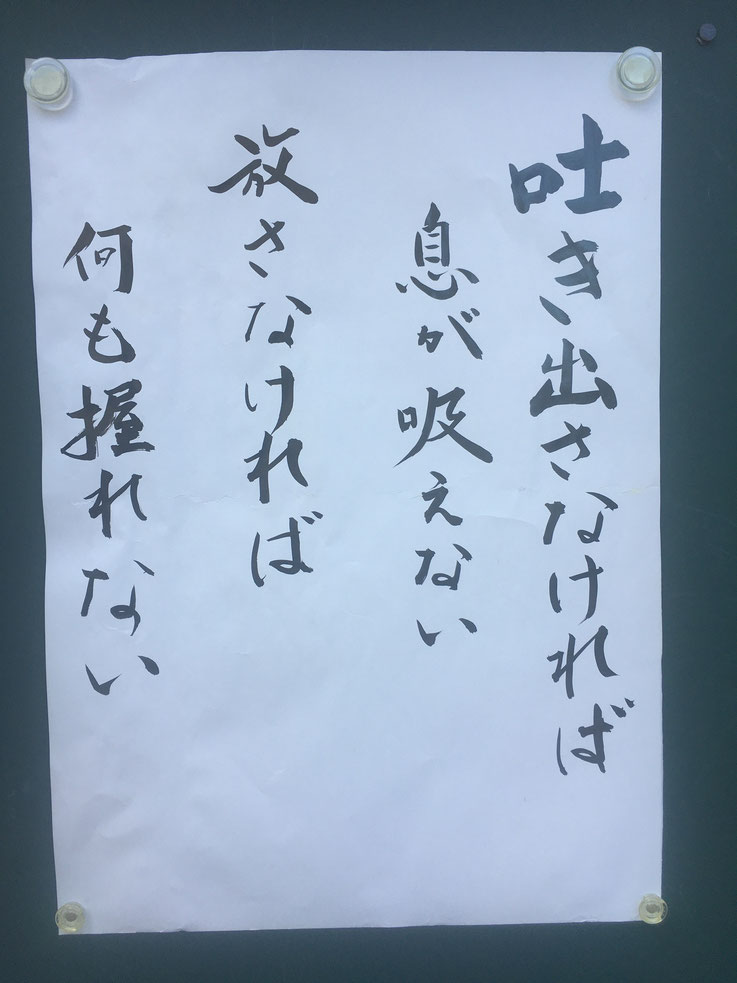

吐き出さなければ息が吸えない 放さなければ何も握れない

can't breathe unless exhale, can't hold anything unless let it go

呼吸とは生きる上で最も大切な行為。

しかし、大半の人は呼吸は『吸う』ことが最初だと思っています。

私も坐禪をするようになるまではそう思っていました。

吸う、という行為は何かを取り入れるという行為。

しかし呼吸の呼とは、吐き出すという意味。

欠気一息(かんきいっそく)とは、坐禪に入る前の大きな呼吸のことですが、まずは体の中の嫌なもの、ドロドロしたもの、不純なものなどを全て大きく吐き出して、それから清浄なるもの、聖なるもの、純粋なものなどを体に大きく取り入れるのだ、と修行時代に習いました。

まずは吐き出すのが基本なのです。

童話にこんなものがあります。

ツボに入ったお菓子を掴んで取り出そうとした王子さま。

お菓子が支えて手を取り出すことができなくなりました。

さあ大変。

さまざまな知恵者を呼んで色々試しましたが手はツボから出せません。

その話を聞きつけた旅人が王子様に言いました。

「お菓子をお放しなさい。そうすれば手は抜けますよ」

しかし王子はこう言います。

「嫌だ。ボクはお菓子が食べたいんだ!」

旅にとはさらにこう言います。

「お菓子は後で取り出してあげますよ。まずは手をお放しなさい」

渋々王子は掴んだお菓子を諦めて手放します。

すると手はツボからするりと抜けました。

「では王子さま。そのツボをお貸しください」

そういうと旅人は王子からツボを預かり、逆さにしてお菓子を取り出しました。

めでたしめでたし。

はなてばてにみてり。

これは道元禪師の著書、正法眼蔵からの一言です。

手放せば手に満ち満つ。

物質的にはありえない話ですが、心のあり方は禪師のおっしゃる通りです。

執着することで逆にそこに囚われ、本当に大切なものからかけ離れていってしまうことってありますよね。

地位も名誉も富も快楽も。

掴みたければ、今あるものを手放しましょう。

身も心も軽くなって、見えなかったものが見えるようになる。

かも。

人は毎日髪を整えるのに どうして心は整えないのか

Every day People straighten up the hair, why not the heart?

アルゼンチンが産んだ革命の戦士、エルネスト•ゲバラの言葉。

チェ•ゲバラというのは愛称で、チェは「ねえ」とか「よう」とかいう意味。

「ねえねえ、私はゲバラというんだ」などと気さくに自己紹介などをしたりしていたからこのようなあだ名がついたとか。

ラテンアメリカでは今ではチェと言えばゲバラを指すそうです。

共産主義革命の戦士、などというと日本では赤軍のイメージがあったりして、暗く陰湿で陰惨、といったマイナスイメージしかありませんが( 私見です)ゲバラにはそんな感じは一切ありません。

ラテンの明るさに加え、ゲバラ生涯一戦士として人々に寄り添ったイメージが勝ち、アメリカのプロパガンダにも負けない良いイメージを持ち続けているのでしょう。

私も個人的に大好きな人物です。

なかなかな伊達男だった彼はおしゃれさんであったわけですが、外見よりも内面を重視するその姿勢には頭が下がります。

髪を整えるように、おしゃれな服を選ぶように、心も整えて日々を過ごしていきたいものです。

多くのことをなす近道は 一度にひとつのことだけをすることだ

The shorter way to do many things to do only thing at a time.

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756年-1791年)

言わずと知れたクラシックの世界的巨匠です。

あんな天才でも、やはりこのように考えるのですね。

人間の脳は、マルチタスクを同時に処理するようにはできていない、という説があるそうです。

しかし何かしながら別のことを考える、例えばラジオを聴きながら勉強する、ご飯を食べながらニュースを見る、早く終わらないかなあと思いながら仕事をする、そんなことはできますよね。

でも、あれはマルチタスクを同時にこなしているわけではなく、その都度その都度思考を切り替えているのだそうです。

だとするならば、一つ事に集中していない状態がいかに効率が悪いのかがわかります。

禪で言うならばそのものになり切る『三昧』であると言うこと。

ご飯を食べている時は食事になり切り、宿題をする時は宿題になり切り、仕事をする時は仕事になり切る。

そのほうが、人生を楽しめるような気がします。

人間の評価は 苦境のときの身の処し方で決まる

The measure of a man is the way he bears up under misfortune.

緊急事態を脱したとはいえ、相変わらずなんだか暗い雰囲気の毎日です。

今年の企業倒産予測数は1万件を超え、またコロナウィルスによる直接の死亡者数以外に経済的な事情で亡くなる方の累計が史上最悪になるなどと言われている中では、明るいニュースを見つけろというのが土台無理な話な気もします。

がしかし。

プルタルコスはかく言います。

人間の評価は苦境のときの身の処し方で決まる、と。

プルタルコスは帝政ローマ時代のギリシャ人随筆家、哲学者。

初めてエッセーを著した人とも言われています。

この状況では、自分だけが苦しいわけではありません。

隣の家も向かいの家も、みんなが同じように苦しいのです。

同じように辛いのです。

だから、自粛警察のようなことやめましょう。

他にストレスをぶつけるのをやめましょう。

自分さえ良ければそれでいいという刹那的な生き方はやめましょう。

このコロナ禍も、きっといつか解決策が見つかります。

そしてその時に今を振り返って、顔を赤らめるような行動は慎みましょう。

辛い時こそ顔を上げて、せめて気持ちだけでも明るく生きていきましょう。

長いこと考え込んでいる者が いつも最善のものを選ぶわけではない

Those who are pondering a long time is not always choose the best ones.

ドイツの詩人、劇作家、自然科学者、小説家ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749-1832)の言葉。

我々は答えを出すことをためらい、慎重になりすぎてついつい長考のスパイラルに落ち込み、結果機を逃して後悔することが往往にしてあるやに思います。

しかし、プロ棋士ならばともかく、私のような凡夫が先の先の先まで見通して答えを出すなんてのはまずあり得ない。

それならば、えいやっ、と決断し前に進めるのが良き場合もある。

アベノマスク、給付金、補助金、緊急事態宣言とその解除。

政府も色々考えて対策を打っているのではありましょうが、下手の考え休むに似たり。

迅速な行動こそが最良の道、というのがゲーテ先生の言わんとするところなのかもしれませんね。

今はないものについて考える時ではない 今あるもので何ができるか考える時である

now is no time to think of what you do not have. think of what you can do with that there is.

アメリカの小説家、詩人でありノーベル文学賞受賞者でもあるアーネスト•ヘミングウェイ(1899〜1961)の言葉。

世界大戦中の言葉でもありましょうか。

今日の状況をまるで見ているかのような警句です。

コロナウィルスの猛威が全世界を席巻しています。

罹患した方はもちろん、非感染者もその自由を制限されまたは自粛し、経済活動はおろか市民生活でさえもストレスによって冒されつつあります。

子供は学校を休み、親は会社を休み、お店は営業を休み、医師や看護師は最前線に立ち疲弊し尽くしています。

我々はこれまでの歴史上、初めてとも言える危機に瀕しているのでしょう。

こうなるとこれまで当たり前のように、平穏無事に暮らして来れた日々がいかに尊かったかを痛感せざるを得ません。

しかし。

ないものはない。

マスクも、アルコール除菌も、ガーゼも、仕事も、遊ぶ場所も。

ないものはないのです。

禅では『本来無一物』などと言います。

『無一物中無尽蔵』などとも言います。

『放てば手にみてり』などとも言います。

(やはり禅語は奥が深い!)

あって当たり前と思うからストレスになる。

ストレスになるからコロナ離婚やコロナ殺人なんて話にもなる。

ないものを受け入れ、今あるもので何ができるか考えましょう。

大阪の師匠に『この状況は人間の力が試されているということだろうね』と言われました。

まさに未曾有の状況下、我々の人間力が試されています。

白だ黒だとケンカはおよし 白という字も墨で書く

it is not big deal if it is black or white, even when you write "white" , you need black ink.

人間、白黒つけたがりますよね。

私が正しい。

あなたが間違っている。

普通そんなこと言わない。

世の中一般的には。

そういう考えはすべて我々が独自に持っているメジャー、量り、天秤の類です。

また人はそういう独自のカラーリング、ナンバリングを必要としているのも事実です。

かくいう私も。

しかしそれは自分の中だけで大切にすべきものであって、他に対して振りかざすべきものではありません。

この世は全てインドラのネットでつながっています。

アメリカではインチ、日本では寸、イギリスではヤード。

でも長さがわかればそれでいい。

上手に足りない部分を補完すればいいのではないでしょうか。

それが叶うのであれば、白や黒やという色すらもいらなくなるいのかもしれません。

植えた覚えのないものが 庭ではよく育つ

Las cosas que no recuerdas plantar crecen bien en el jardín

スペインの格言。

良くも悪くも納得できることわざですね。

私はこの格言に触れた時、『阿頼耶識』を思い出しました。

阿頼耶識とは仏教思想の一つで、唯識論からきている考え。

眼識、耳識、鼻識、舌識、身識(五感)、意識(第六感)、末那識(自我)の下にあるとされる最深層の識で、通常は意識されないとされる層。

意識されないが故にそこに植えられた種子(しゅうじ)は思ってもいないような芽を出し、意識下で人格を形成すると言われています。

頼耶は蔵を意味します。

ちなみにヒマラヤとは雪の蔵、という意味です。

良い芽も、悪い芽も、いつの間にか生えてくるものですが、できればいい芽を増やし、悪い芽は早いうちに積んでしまいたいものですが。

雑草は水も肥料もいりませんしねえ。。。

血が家族を作るのではない 愛が作るのだ

blood doesn't make someone family,love is what makes a family.

アメリカの作家、ニコール•チェイス女史の言葉。

この言葉に代表されるように、愛についての小説が多いようです。

日本人にとって、いや人類にとってどうやら『血縁』という”概念”は後生大事にとっておかなければならないものと考えられているようです。

自分の親、自分の祖父母、自分の兄弟、そして自分の子供。

我がの、わがの、ワガノ。

そしてその”概念”は”執着”という苦しみに変わります。

LOVE、という単語が日本に入ってきたのは、キリスト教が入ってきた時だと言われています。

さてこのLOVE、当時の人々は訳すのに大変苦労なされたそうです。

そこで生み出された訳語は『御大切』

GOD'S LOVEは神の御大切。

CHRIST'S LOVE はキリストの御大切。

LOVEに愛が当てられたのはずっと後世のこと。

何故ならば日本の”愛”には不義のニュアンスがつきまとったからだそうです。

時代も下り、いつの間にか愛という言葉に置き換えられてからは御大切という訳はお役御免。

いつしか忘れられて行きました。

しかし私はこの御大切という訳が大好きです。

今回もTERAKOYA!にはたくさんの少年少女が集ってくれました。

彼らのことを私たちはとても大切に思っています。

そしてその気持ちは、ニコールの言葉のように、大きな家族を作ったような、少し誇らしげで心はほっこり温かくなるような、不思議な心持ちなのです。

釈尊の作ったsanghaもきっと、お互いのことを大切に思える家族のようなグループだったに違いありません。

英語の慣用句にBrother(Sister) from another mother なんていうのがあります。

人類皆兄弟。

人類皆家族。

来年も家族みんなが安心して暮らせる平和な良い年でありますように。

分かっちゃいるけど やめられない

i know, but i can't help doing it.

ハナ肇とクレージーキャッツの名曲「スーダラ節」より。

ボーカルの植木等さんのご実家は三重県の浄土真宗のお寺。

今は廃寺となり現存しないようですが、お寺のせがれが日本一の無責任男を名乗るのが私には爽快極まりなく感じ、以前からの大ファンです。

スーダラ節は、ご存知青島幸男氏の作詞。

”ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒

気がつきゃホームのベンチでごろ寝

これじゃ体にいいわきゃないよ

分かっちゃいるけどやめられない”

実はとても生真面目だった植木等さん。

この歌詞を父に見せて歌うことの苦悩を相談したところ『これぞ親鸞聖人の教え!素晴らしい歌だ。気張って歌え!!』と背中を押されたそうです。

釈尊も『分かっちゃいるけどやめられない』人間を救うために生涯をかけて説法されたのかな、なんて考えてしまいます。

掃除のできない人は 仕事のできない人

a person who is not able to keep clean, is a person who is not able man.

今修繕してくださっている大工さんのことば。

部屋のお片付け、苦手な人っていますよね。

ハイ、私デス。

大工さん曰く『一つ仕事を片付け次の段取りをするのに散らかっていては段取りに入れない。それでは仕事にならない』

ナルホド。

耳の痛いお言葉です。

ハロウィンですね。

以前は一部のマニアの間だけで行われていたハロウィンも、最近はだいぶ市民権を得てきました。

ただ、節度を持ってお祝いしましょう。

酔って暴れるのはパーティではない。

あれはただの憂さ晴らしです。

あまり醜態を晒すと、妖怪たちに笑われますよ。

与えることで貧しくなった人は いまだかつて一人もいない

no one has ever become poor by giving.

ユダヤ系ドイツ人少女。

ナチス強制収容所へ送られてから書かれた『アンネの日記』は全世界60カ国で翻訳され、大ベストセラーとなったことは言うまでもありません。

わずか15歳にしてチフスで命を散らした彼女ですが、その絶望の淵にありながらも健気に人間愛を信じて綴られたその文章は万人の胸を打つ作品です。

編集に幾多の人が携わったのではないか、とか意図的に内容が改ざんされたものが出版された、などと言われることもあるようですが、いかなるそれらの批判、中傷もこの作品の質を貶めるものではありません。

信じていた人に裏切られ、収容所に隔離、収容された彼女の心情は察するに余りあります。

いえ、私などには露ほども想像もできない出来事であっただろう。

しかしそんな中でこのような言葉が紡ぎ出せる彼女の慈悲心、博愛の精神に私はただこうべを垂れるほかありません。

持てるものと持たざる者。

この現代社会においては認めざるを得ないことですが、与えられるのはものや金だけではありません。

他を思いやる心やリトライするチャンス、異なるものを理解する気持ちなど、私たちにも分け与えることができる宝はたくさんあるように思います。

独り占めしたら足りず、みんなで分け合えば余る。

そんな世の中になっていったらいいな。

毎日の小さな努力のつみ重ねが 歴史を作っていくんだよ!!

keep making tiny efforts makes history!!

てんとう虫コミックス・短編第40巻第19話『しずちゃんをとりもどせ』(189頁)より。

子供の頃にはまっていたもの、グッズ、趣味など、大人になるにつれて卒業してしまうものも多いですが、実は私ドラえもんを卒業できずいまだに留年し続けています。

ドラえもんには名言が多いです。

「俺のものは俺のもの お前のものも俺のもの」

「例えばさ、鏡に映った自分が醜いと言って鏡に怒ってもダメだよ」

など辛辣な現実社会を風刺するものも多々ありますが、私はドラえもんがダメなのび太を叱咤激励するときの暖かいことばたちが好きです。

我々は常に何かの結果を安易に求めます。

宿題の答えであったり、仕事の成果であったり、人生の解であったり。

しかし、人間関係や信頼、健康や恋愛など、人生の多くは小さな努力の積み重ねにより成り立つもの。

だいぶとのび太な私にはこのことばが耳に痛く感じます。

楽観主義者はドーナッツを見て 悲観主義者はその穴を見る

the optimist sees the doughnut, the pessimist sees the hole.

オスカー•ワイルド(19世紀のアイルランド出身の詩人)の言葉。

「どうせ俺なんか」

「頑張ってみても何も変わらない」

「世の中こんなもんさ」

口癖になっている人はいませんか?

悲観主義者も楽観主義者も、実はみんな押し並べて同じものを見、同じものを聞き、同じものを食べているんです。

心のあり方一つで物の見え方が変わってくる。

それがとてもわかる一言ですね。

今夜神様が出てきて ”今日一日やり直させてあげる”と言われても 同じ一日を送る そんな1日を今日も送ろう

even if god come and said "you may start over today", you spend the same day. let's spend such day today.

よく”生まれ変わったら次は○○になりたい”という話を聞きます。

わからない話ではありません。

人生は決断の連続。

あの時あの道を選んでいたら。。。

あの時あの道を選んでいなかったら。。。

どんな決断を下していても、きっと付いて回る感情なのでしょう。

しかし私は神様に”子供からやり直しさせてあげる”と言われても同じことをし、同じ職業についていると思います。

後悔は全くない、といえば嘘になります。

でもその時その時の判断はその時にしかできなかったもののはず。

あとで悔いてもしょうがない。

ならば今この瞬間を一生懸命に生きることをずっと続ければ、きっと良い一生が送れるのではないでしょうか。

自信を持っていきましょう。

あなたが下すその選択は、きっと間違っていませんよ。

笑顔には友達ができ しかめ面にはしわができる

wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.

アメリカ生まれのイギリス詩人•劇作家、T.S.エリオットの言葉。

このエリオット、あのミュージカル大作『キャット』の原作者なんです。

イギリスで教育を受けたらしい、シニカルな名言だと思います。

この言葉にはもはや説明は必要ありませんよね。

まあ、笑いすぎると笑いジワ、なんてのもできますけど。。。

友達ができるならしわも我慢しましょう。

天は万物を生みて所有せず 育ててこれを支配せず

Tao produce everything but not own, raise but not control.

古代中国の哲学者、思想家で『道(タオ)』思想の始祖。

名前はとても有名な人物ですが、実は不明な点が多く、実在の人物ではないという説もあります。

中学生で仏教、儒教(正確には中国に儒教と呼ばれる宗教は存在せず、儒学という学問である)と合わせて道教を学んだ記憶がありますが、老荘思想というものを中学生にしかも簡単に教えるというのは、先生にしてみたらかなりの至難の技だったでしょう。

道とはRoadのことではなくTao。

Taoとは万物の創造主であり、名づけられぬもの。

神のそれとは違い、大自然そのものの理。

わかったようなわからぬような。

道の教義は難解です。

学校を出てから僧侶にしていただくまでの10年近く、20代のほぼ全ての間海外を放浪して歩きましたが、その時にカバンに入れていた本が『方丈記』と『老子』でした。

嵩が低く持ち運びに便利で、何度も読み返すのに耐え得るもの、として選んだのでしたが、これがなかなか難しい。

旅の途中で知り合った人にあげてしまいましたが、あの本は今どこを旅しているんだろう。

この言葉はわかりやすいですね。

親、先生、上司、親方。

およそ人を導く立場の人間に対する心構えを言い得ています。

なんだか仏教っぽい(?)言葉で、私はとても好きです。

案外日本人の心情には老荘思想は合致するのかもしれません。

好きな事を仕事にすれば 一生働かなくてすむ

if you could get a job you wish for, you don't have to work for your life.

なんだか砕けた言葉で、最近の人が言っているような格言ではありますが、実はこれ、孔子様の言葉です。

『汝の愛するものを仕事に選べ、そうすれば生涯一日たりとも働かなくて済むであろう』

最近の若者は昔に比べて根気がない。

就職してもすぐに諦めて辞めてしまう。

よく耳にするセリフですね。

でも昔と今では状況があまりに違いすぎる。

昔はコンピュータも携帯もゲームもない。

『白黒テレビ』『洗濯機』『冷蔵庫』を三種の神器、『カラーテレビ』『車』『クーラー』を3Cと呼び、繁栄の象徴とした戦後の時代は遠く、生まれながらにインターネットを使いこなす現代っ子に昭和を押し付けても理解すらしてくれません。

さらに追い打ちをかけての就職難や経済不況、AIなどの機械の台頭は働く意欲を阻害するものであるかもしれません。

しかしそれでも、我々は働かなければなりません。

人類は未だ、働かざるものまで養えるほどの発展はしていない。

それならば『なれるもの』になるのではなく、『なりたいもの』になるべきだと私は思います。

しかし人類は、紀元前6世紀の昔から仕事は嫌だなあと思ってきたんですね。

そう考えると少し滑稽です。

まあ、私はあまり働いている感覚はありませんが(笑)

日々是好日です。

歩みゆく 道は一つにあらねども 我は忘れじ 君の面影

walk your way, i won't forget you.

マンガ『妖怪アパートの幽雅な日常』より。

三月は別れの季節。

毎朝見ていた六年生たちとももうお別れ。

これから中学へ進み、高校へ上がり、自分の道を歩んでいくんですね。

一人一人、自分だけの道を手探りで探しながら、倒けつ転びつ。

そんな君たちの面影を私はきっと忘れることはないでしょう。

この古びたお寺から、君たちにエールを送ります。

そんな気持ちで書きました。

頑張れ、卒業生たち。

親への感謝は忘れるなよ!

人は運命を避けたその道で しばしば運命に出逢う

Our destiny is frequently met in the very paths we take to avoid it.

17世紀のフランス詩人”ジャン・ド・ラ・フォンテーヌ”の言葉。

皆さんもご存知のイソップ童話『北風と太陽』や『金の卵を生むめんどり』などの寓話詩で有名。

「すべて道はローマに続く」や「火中の栗を拾う」などもラ・フォンテーヌの言葉だったそうです。

どんなに逃げても、持って生まれた運命からは逃げようがない。

結局運命は後から追いついてくる、ということでしょうか。

「落柿」という言葉があります。

柿の実は、熟したら落ちます。

それは土の上かもしれないし屋根の上かもしれない。

アスファルトの上かもしれないし、あなたの頭の上かもしれない。

でもその柿はすべて御釈迦さまの手のひらの上である、という意味です。

『運命はすべて決まっていて逃れられないもの』、と考えると、少しげんなりしますが『逃げてもいつかどこかで出逢うもの』と考えれば、ちょっと対峙する覚悟ができるかも??

苦しい期間ももう終わり 試験頑張れ 風邪引くなよ

period of getting overwhelmed with study for the test is olmost done. Good luck on your test. And don't catch a cold.

二月恒例の山門の言葉は”受験生に向けて”。

受験シーズンってなんだかいつもそわそわしませんか?

自分の受験なんぞ、とっくの大昔に終了しているのに、毎年落ち着きません。

真面目に勉強しなかったから、いつまでもこんな風に思うのでしょうか?

受験で人生は決まりません。

高校や大学でその後の人生が全て決まってしまうなんていうのはナンセンスです。

しかし同時に、そこでの頑張りや踏ん張りが、のちに人生で糧になってくるということは十分にあり得ることです。

知識の吸収だけにとどまらず、”あれだけ頑張ったんだ。きっとできる”、”これだけきついことをこなしたんだ。どんなきついことにも挑戦できる”という克己色心を養う場でもある気がします。

頑張った分だけ前に進めます。

受験生諸氏!!

風邪に注意して、全力を尽くせ!

漂へど 沈まず

Il tangue mais ne coule pas.

ラテン語で、パリ市の紋章の帆船に添えられている標語です。

私がこの言葉に初めて出会ったのは、開高健著「花終る闇」でした。

当時大学生だった私はデカダンでアンニュイ、無頼で厭世的な釣り師であり作家の開高健に出会い、闇三部作を読みふけりました。

そしてこの言葉に出会い、私の座右の銘とすることを決めたのでした。

それ以来いろんな言葉に出会い、感銘を受けて来た私ですが、いまもその中心で燦然と輝くのがこの言葉です。

大学を卒業し、ヒッピーとなって世界中を放浪して回りましたが、ヒッピーの中で使われる俗語の一つに「沈没する」というのがあります。

その土地が好きになり、文字通り”はまって”しまい、他所に移ることができなくなってしまった状態のことを指して言う言葉です。

耽溺する、とでもいいましょうか。

執着は捨てよ。

まさにブッダの教えでありますが、惰性で旅を続けていると、本来日常から脱却したいはずだった旅そのものが日常と化し、旅を続ける意味を見失い、その土地から離れられなくなって沈没してしまう。

そんなヒッピーを私は何人も見てきました。

そんな私のそばにいて警告し続けてくれたのがこの言葉です。

今でもこの言葉が大好きです。

余談ですが、タイの孤島でプロのスキューバダイバーをしているときに、ダイバー仲間にこの言葉の話をしたところ「ダイバーやのに。。。沈まなあかんやろ」と言われた時は笑ってしまいました/////

許しても未来は変わらない でも未来は広がる

Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future.

オランダの植物学者ポール•バーザの言葉。

許すことって、実はものすごくエネルギーを使いますよね。

私よくわかります。

口ではいくら偉そうに言っても、一人になってふと思い出して怒りが再燃、なんてこと、ありませんか?

私は怒りが収まらなくなると胃がとても痛くなります。

その時に「恨みの毒、怒りの炎で自家中毒を起こしている」というのがわかります。

深呼吸したり、散歩(うろうろ?)して見たりしますがなかなか一度燃え上がるとなかなか火消しが厄介です。

私にとって許すとは、相手よりも一歩高いところに登る、というよりも怒りのスイッチを入れる動作を止めることです。

脳の暴走を止める、と言ったところでしょうか。

眼はカメラ、脳は映画監督、観客は私。

でも観客のあなたは、いつも自分が見たい映画だけを見ていますか?

監督が推薦するものばかり見続けて来てはいませんか?

映画を見ることを一旦やめる=脳の働きを一旦止める。

そうすると少し暴走気味の監督の作品も、違ったものをフィルムに収めるかもしれません。

美味しい物があるのではない 美味しく頂くのだ

there is no delicious food, but grateful food.

私の師僧である、坪川民主大和尚の言葉。

うちのお師さんは、大本山總持寺の典座畑で長く修行したお坊さん。

典座、というのはお勝手のこと。

「修行」というと滝に打たれたり、お経を読んだり、坐禅したりということを連想しがちですが、我々禅宗で修行とは行住坐臥全てを修行と考えます。

中でも最も大切にされる修行の1つが、食事。

典座老師というのはつまり台所のボスで、最も大事なポストの1つです。

そんな師匠の口癖は「美味しいものなんかないよ。全部美味しく頂くの」

我々は、ついつい「これ美味しい」と言っては食べ過ぎ、「これ美味しくない」と言っては食べ残す。

でもそれは我々の中にある我執、揀擇、つまりはわがままです。

出されたものは文句を言わず、感謝の心を持って手を合わせ、一生懸命頂く。

これが美味しく頂くということなのではないでしょうか。

食という字は、人に良いと書く。

作ってくれた人の思いを受け止めて、一生懸命いただかなければ良いものをいただいているとは言えませんね。

皆さんは、お母さんのご飯、奥さんのご飯、学校の給食に感謝してありがたくいただいていますか?

常識とは十八才までに積み上げられた 先入観の堆積物にすぎない

Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

私がこよなく愛するアインシュタインの言葉。

「一般的にいってそれは少しずれている」

「常識っしょ、そんなこと」

「普通考えたらわかるよねえ?」

こんな言葉を耳にしたり、いったりしていませんか?

私はいつもいってしまいます。

育って来た環境が違うから、好き嫌いは否めない。

山崎まさよし 「セロリ」より

誰しも自分が考えていることと同じことを考えているハズ。

自分と違う価値観の人は間違っているハズ。

だから私は肯定されハズ、あの人は否定されるハズ。

我々は、自分を他人とは違う生き物とだからと自他の区別をするくせに、考えていることは自と他と考同じでいて欲しいんですね。

誰しもが自分を肯定してほしい。

でも他の人もきっと自分を肯定してもらいたい。

それなら私のすべきことは「常識」を振りかざすことではなく「理解」を深めていくことなのかもしれませんね。

試す、ではない やるか やらないかだ

Try not. Do. Or do not.

スターウォーズのエピソード5「帝国の逆襲」のヨーダのセリフより。

私が總持寺で修行している時の禅師さまは、現在御誕生寺のご住職であられる板橋興宗禅師でした。

禅師さまの言葉でいまでも胸に刺さっているものの1つに「坐禅は、坐るか、坐らないか。それだけだ」というものがありました。

何事においても、解説書や評論家などがあり、分析したり説明したりする世の中ですが、本を読んだり話を聞いても実際やって見なければそのもの自身を理解しることは難しい。

「百聞は一見に如かず、百見は一考に如かず、百考は一行に如かず」

何事もまずやってみる。

体験してみる。

頭でっかちになっていませんか?

「机の前に座り計画を練るだけで、一歩も動かないで老いぼれてくのはごめんだ」

ブルーハーツ ラインを超えてより。

キングもポーンも ゲームが終われば同じ箱に戻る

Once the game’s over, the king and the pawn go back into the same box.

イタリアの格言より。

この場合のゲームという言葉、いろんなシチュエーションに還元できますね。

私は”生老病死”がぽんと頭に浮かびました。

つまり人生そのもののことです。

人生はよくゲームに例えられますね。

しかしこのゲーム、初めから無理ゲー。

明確なルールがないんです。

だから、勝ち負けは決して決まらないし決められない。

だから我々の先輩方は、そのルールを作ろうと躍起になってきた。

そのルールとは、資本主義であり共産主義であり、キリスト教でありイスラム教であり、カースト制であり奴隷解放であり。

しかしどんなルールに則って自分の役を務めようとも、ゲームを続けられなくなれば、つまり死が迎えにくればそこで試合終了。

王様もこじきもない。

禅宗にいう「本来の面目」や「主人公」はこのルールに則っていません。

そもそも同じゲームですらないといえます。

自分は一体何者か。

それを探すのがいわば禅宗の目指すゲーム。

纏った仮面や体裁を捨て、本来の自己を見つめる。

それができれば、同じ箱に戻ることはない。

のかもしれません。

人生に失敗がないと 人生に失敗する

IF YOU HAVE NO FAILURES IN LIFE, YOU FAIL LIFE.

歌人であり、精神科医でもあった斎藤茂太先生の言葉。

お父さんはやはり歌人で精神科医でもあった斎藤茂吉先生で、弟はこれまた作家で精神科医の北杜夫先生。

みなさん、失敗することを恥ずかしく思ったり、隠したくなったりしませんか?

私はします。

失敗より成功した体験の方が嬉しいし、胸をはって人に話すことができます。

失敗は少ない方がいいに決まっています。

しかしふと考えてみると、成功した体験より失敗した体験の方がずっと記憶に残っているというようなことが多々あります。

「あの時なんであんなこと言ってしまったんだろう」

「あの時ほかにやりようがあったのに」

後悔してもしょうがない。

だったら反省して次に活かす。

頭ではわかっているのですが、なかなかできませんね。

私はきっと他の人より失敗の多い人生を送っています。

しかしこの言葉を聞いて、少し気が楽になりました。

優しい言葉ですよね。

この泥が あればこそ咲け 蓮の花

no mud, no lotus.

蓮の花は仏教やヒンドウー教などにおける神聖な花で、特に仏教では仏様が坐っておられます。

蓮は泥の中から生まれ出でて清浄な花を咲かすことから、娑婆世界の苦しみの中からでも綺麗な花を咲かせられるようにしましょうね、というメタファーなのでしょう。

例年よりも1ヶ月以上早い開花に首を傾げておりましたが、よくよく考えたらこの蓮根、八王子の師寮寺から嫁入りしてきたものでした。

そういえば、東京は七月盆。

実家のお盆に合わせて盛りを迎えているのでしょうか。